Le jeudi 14 août, en plein Moussem de Moulay Abdellah Amghar à El Jadida, un garçon de 13 ans a été victime d’un viol collectif. Selon l’Association marocaine des droits humains (AMDH), l’adolescent aurait été drogué puis agressé sexuellement par plusieurs individus dans une tente installée pour l’événement. Originaire de Youssoufia, orphelin de père et vivant avec une mère souffrant de troubles psychiatriques, l’enfant cumulait déjà plusieurs fragilités sociales.

Pris en charge dans un état de choc extrême, il a été conduit d’abord à l’hôpital provincial de Youssoufia, avant d’être transféré en urgence au CHU Mohammed VI de Marrakech, où un examen médico-légal et une audition en présence de sa mère ont été ordonnés par le parquet d’El Jadida.

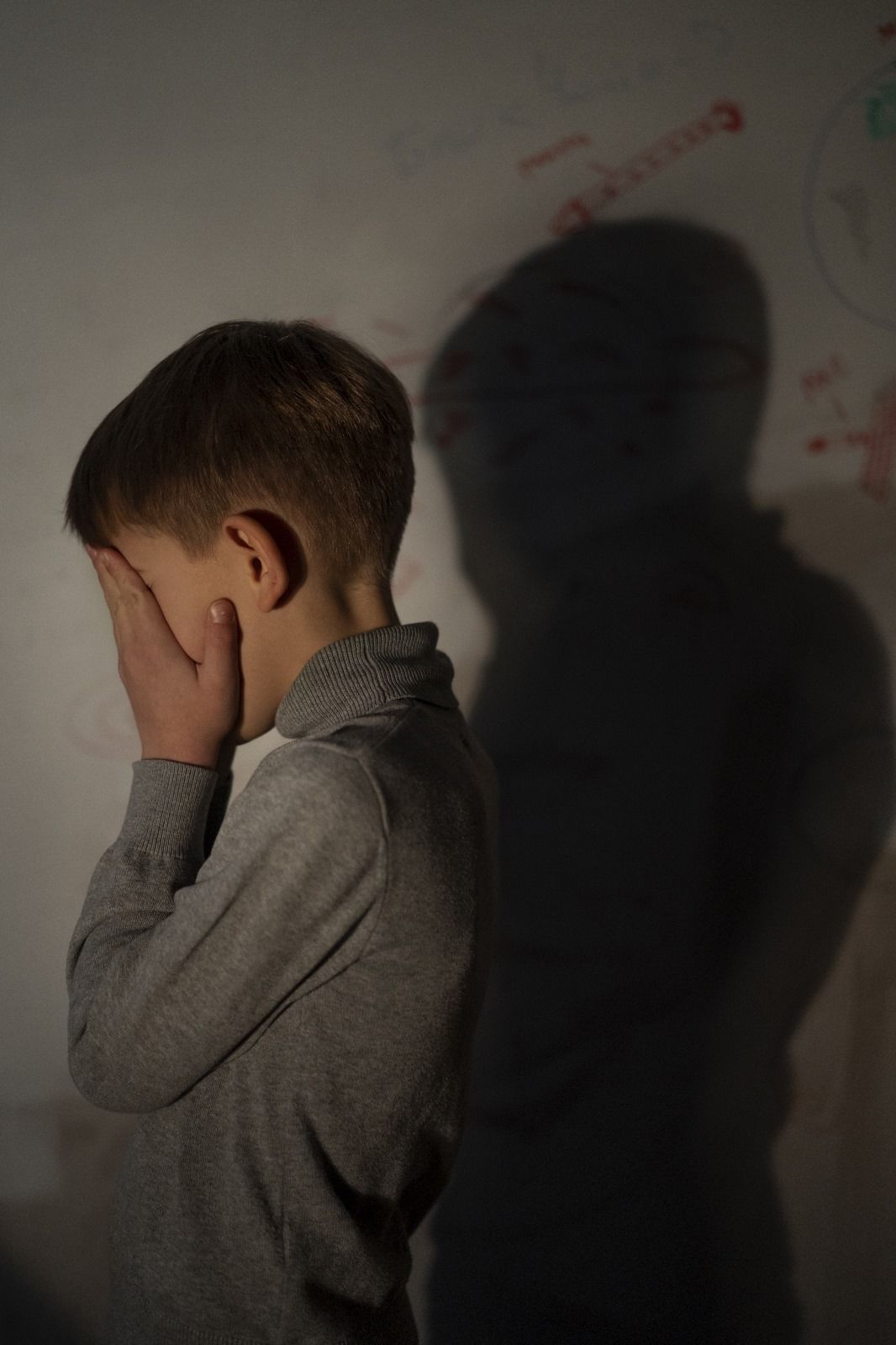

Ce drame bouleverse l’opinion publique et soulève des questions lourdes sur la protection des mineurs dans les grands rassemblements. Mais il ne peut être réduit à un simple fait divers, il constitue en effet, une violation flagrante des droits fondamentaux d’un enfant.

Éviter le piège du sensationnalisme

Le récit brut des faits (viol collectif, drogue, violence) a suscité horreur et indignation de toute la société civile marocaine. Pourtant, s’arrêter à ce registre émotionnel comporte le risque de réduire cette tragédie à un fait divers choquant, vite oublié après quelques jours de médiatisation. Au contraire, ce crime met en évidence une réalité structurelle : la vulnérabilité persistante des enfants face aux violences sexuelles. L’enfant agressé n’est pas seulement une victime d’agresseurs ; il est avant tout un titulaire de droits qui n’ont pas été respectés.

Des engagements internationaux en question

Le Maroc a ratifié en 1993 la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), qui garantit le droit de tout enfant « à être protégé contre toutes les formes de violence physique ou mentale, d’atteintes ou de brutalités, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle ». Cette convention impose aux États des obligations claires : prévention, protection, soins appropriés, accès à la justice et réparation. À ces engagements s’ajoute la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, qui insiste sur la responsabilité collective des sociétés africaines à protéger leurs enfants.

Or, malgré ces textes, la réalité montre que des violences sexuelles sur mineurs surviennent hélas dans tous les pays, y compris ceux disposant de systèmes avancés de protection. Dès lors, le défi pour le Maroc, comme ailleurs, est de traduire ses engagements en mesures concrètes et effectives.

La société civile en première ligne

Dans la foulée de l’affaire, l’AMDH a saisi les autorités judiciaires, réclamant une enquête approfondie et un accompagnement médical et psychologique de l’enfant. L’association a rappelé que les agressions sexuelles sur mineurs constituent « l’une des violations les plus graves des droits humains » et que le Maroc doit honorer ses engagements internationaux. De leur côté, d’autres organisations, comme « Touche pas à mon enfant », rappellent que ce drame n’est pas un cas isolé. Elles dénoncent une recrudescence des violences sexuelles contre des enfants et pointent le manque de structures spécialisées capables d’assurer une prise en charge globale, notamment médicale, psychologique et judiciaire. Ainsi, la société civile joue un rôle de vigie indispensable, interpellant l’ensemble des acteurs sociaux et institutionnels.

Des failles structurelles dans la protection des mineurs

L’affaire d’El Jadida n’est pas seulement le récit d’un crime isolé. Elle révèle surtout des fragilités inquiétantes dans la protection des enfants au Maroc. Sous l’angle des droits humains, trois domaines apparaissent particulièrement préoccupants :

1. Sécurité des grands événements

Le Moussem de Moulay Abdellah est l’un des plus grands rassemblements culturels et religieux du pays, attirant chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Pourtant, il n’existe pas de données publiques permettant d’évaluer l’existence ou l’efficacité de dispositifs spécifiques pour assurer la sécurité des mineurs, tels que des zones familiales ou des mécanismes de signalement rapide. En conséquence, il est difficile d’apprécier la capacité des organisateurs et des autorités à garantir le droit des enfants à la sécurité dans un tel contexte.

2. Prévention des violences sexuelles

La prévention reste un maillon faible. Certes, des campagnes ponctuelles sont menées par certaines associations, mais il n’existe pas encore de programmes systématiques et étendus de prévention des violences sexuelles ciblant les enfants. Par ailleurs, les formations destinées aux encadrants et organisateurs d’événements sont rares. Enfin, le tabou social autour de la sexualité et des violences sexuelles empêche encore beaucoup de victimes mineures de parler, retardant la détection des abus. Cela traduit un déficit dans la mise en œuvre effective du droit à l’information, à l’éducation et à la prévention garanti par la CIDE.

3. Prise en charge médico-psychologique

Le parcours de la victime illustre également les limites territoriales en matière de prise en charge spécialisée. Après une première admission à l’hôpital provincial de Youssoufia, l’adolescent a dû être transféré au CHU Mohammed VI de Marrakech, chef-lieu régional, pour bénéficier d’un examen médico-légal et d’un suivi psychologique adapté. Cela montre que les structures locales, comme à Youssoufia, ne disposent pas encore de dispositifs spécialisés pour gérer ce type d’urgence, ce qui oblige les familles à se tourner vers les grands centres urbains.

À l’échelle nationale, le Maroc a certes lancé une Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance (PPIPEM), incluant la création de Dispositifs Territoriaux Intégrés (DTIPE). Cependant, aucune cartographie publique ne renseigne précisément sur leur couverture effective, et plusieurs associations signalent une répartition inégale des ressources, concentrées surtout dans les grandes villes comme Rabat, Casablanca ou Marrakech.

Sous l’angle des droits humains, cela traduit un écart entre le droit à la santé et à la protection garanti par les engagements internationaux du Maroc, et l’accès concret des enfants vulnérables aux services spécialisés, en particulier lorsqu’ils vivent dans des zones rurales ou périphériques.

Un drame qui impose une responsabilité collective

Le viol collectif d’El Jadida reste avant tout une tragédie humaine et une violation intolérable des droits d’un enfant. Il rappelle, avec une brutalité insoutenable, que la protection de l’enfance ne tolère aucun manquement . Ce drame impose une responsabilité partagée, d'abord, celle de l’État, garant des engagements internationaux, mais aussi de la société civile, des familles et des communautés. Plus qu’un fait divers, il doit être compris comme un signal d’alarme : celui de placer, enfin et sans compromis, les droits des enfants au centre des politiques publiques et des pratiques sociales.

Rédigé par : WB

Suivez-nous

© 2025 Futudurable