Le 8 juillet 2025, l’Assemblée nationale a adopté la loi Duplomb, un texte controversé qui visait à faciliter le quotidien des agriculteurs, notamment en autorisant temporairement l’usage de l’acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes. Bien que partiellement censurée le 7 août par le Conseil constitutionnel, cette tentative de réintroduction soulève de vives inquiétudes sanitaires et environnementales.

Une molécule persistante et toxique

L’acétamipride est un pesticide systémique, il se diffuse dans l’ensemble de la plante, contaminant pollen et nectar. Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses, 2023), ce caractère le rend particulièrement dangereux pour les pollinisateurs comme les abeilles, mais aussi pour de nombreux insectes bénéfiques à la biodiversité. Sa forte solubilité dans l’eau favorise sa dispersion dans les sols et les nappes phréatiques, où il persiste pendant des semaines, perturbant la vie microbienne essentielle à la fertilité des terres.

Des recherches publiées par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) indiquent que l’acétamipride réduit drastiquement les populations de collemboles et d’arthropodes du sol, affaiblissant les processus naturels de décomposition et de recyclage des nutriments. Sur la santé humaine, bien que les données restent parcellaires, des effets de perturbation endocrinienne et de toxicité hépatique ou rénale ont été mis en évidence chez l’animal, d’après une revue de la littérature réalisée par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Plusieurs cas d’intoxication aiguë ont également été documentés par le Centre antipoison français.

Une adoption sous influence

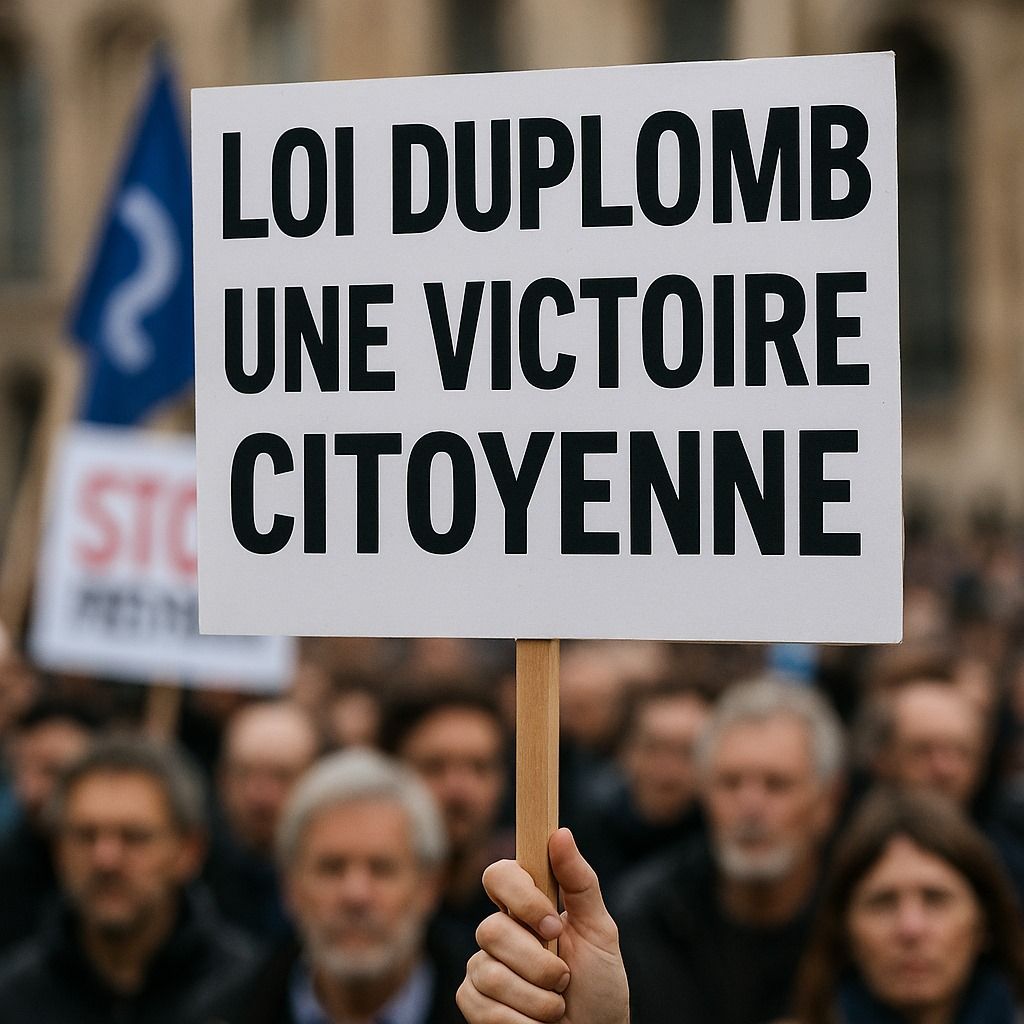

Selon Le Monde (8 juillet 2025), la genèse de la loi Duplomb témoigne, d’après de nombreux observateurs, d’un processus biaisé. Le texte a été poussé en urgence par une commission mixte paritaire où figuraient plusieurs membres proches de la FNSEA, principal syndicat agricole favorable à l’agriculture intensive. En évitant les débats parlementaires approfondis, la majorité a permis l’adoption rapide du texte, au mépris des alertes émanant de la communauté scientifique, de l’Anses, et de nombreuses ONG environnementales. La pétition citoyenne lancée dès le 10 juillet contre la loi a rassemblé plus de deux millions de signatures, selon les données publiées par l’Assemblée nationale. Jamais une proposition de loi n’avait suscité une telle mobilisation en si peu de temps.

Un revers juridique mais une vigilance nécessaire

Le 7 août, le Conseil constitutionnel a censuré l’article autorisant l’acétamipride, au nom de la Charte de l’environnement. Si cette décision est saluée, elle ne doit pas masquer les autres dispositions de la loi validées : facilitations pour l’élevage intensif, construction de bassines agricoles, allégement des contraintes environnementales (Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-891 DC).

Ce moment politique est un signal d’alarme. Il souligne l’urgence de repenser notre modèle agricole, d’y réintégrer l’expertise scientifique, et de garantir que les choix en matière de pesticides se fassent sur la base de la précaution et de la santé publique, non de l’urgence économique ou des pressions corporatistes.

Mais il révèle aussi une évolution majeure de la société française : la prise de conscience croissante des citoyens face à la toxicité de certains produits chimiques, et leur volonté de privilégier la santé, la biodiversité et la durabilité.

L’engagement massif contre l’acétamipride pourrait marquer un tournant dans la manière dont les politiques publiques sont évaluées et contestées.

Quelles répercussions pour le Maroc ?

Bien que la loi Duplomb soit une initiative française, ses effets dépassent les frontières, notamment en ce qui concerne les flux agricoles, les exportations de pesticides et les régulations régionales. Le Maroc, pays agricole majeur et partenaire commercial de la France, n’est pas à l’abri de ses répercussions.

D’une part, la France continue d’exporter certains pesticides interdits sur son sol vers des pays tiers. Le Maroc pourrait ainsi voir circuler sur son territoire des substances chimiques interdites en France, posant des risques sanitaires et écologiques considérables (Le Monde, 2024). D’autre part, l’importation de produits agricoles contaminés ou la pression commerciale pourraient compromettre les efforts de régulation locaux.

Le royaume dispose d’un organisme de contrôle pour l’export, Morocco Foodex. Mais les marchés intérieurs, eux, demeurent vulnérables face à des pesticides non réglementés, souvent vendus dans l’informel. Toutefois, il est exact que l’acétamipride est un insecticide fréquent dans les pratiques agricoles marocaines, notamment pour la lutte contre les ravageurs dans les vergers. Il fait partie des substances utilisées sur le terrain, en complément aux pratiques agronomiques ciblées, selon l’Index phytosanitaire marocain 2025 publié par le ministère de l’Agriculture.

L’affaire Duplomb devrait alerter les autorités marocaines sur l’importance de renforcer la législation intérieure, d’étendre les contrôles à tous les produits, y compris non emballés, et de renforcer la transparence dans la chaîne de production.

La mobilisation citoyenne française offre également un modèle inspirant. Le Maroc gagnerait à stimuler une participation citoyenne plus active autour des enjeux agricoles et environnementaux, et à favoriser un débat public transparent sur les substances autorisées ou non.

Enfin, la leçon la plus précieuse est peut-être structurelle : la nécessité de repenser l’agriculture en profondeur, en plaçant la santé, la science et l’écologie au cœur des décisions publiques. Le Maroc, déjà engagé dans des réformes via son Plan Maroc Vert, pourrait renforcer son orientation vers une agriculture durable, tirant ainsi parti des signaux d’alerte émis par cette loi française controversée.

Rédigé par : WB

Suivez-nous

© 2025 Futudurable