Selon l’UNICEF, plus de 50 millions d’enfants vivant dans des zones de conflit sont aujourd’hui exclus de l’école. Du nord du Yémen à la bande de Gaza en passant par le Soudan, les guerres ne détruisent pas seulement les bâtiments. Elles peuvent aussi priver une génération entière de l’accès à l’éducation, avec des conséquences durables sur leur avenir, sur la stabilité des sociétés et sur les objectifs mondiaux en matière de développement durable.

L’abandon scolaire, plus fréquent en temps de guerre, met en péril l’équilibre et l’avenir des enfants. L’école, qui devrait être un espace de stabilité, devient un souvenir lointain, parfois un lieu de danger. Quand elle est bombardée, réquisitionnée ou simplement désertée par ses enseignants, les enfants ne perdent pas seulement un droit fondamental, ils perdent un refuge, un rythme, un avenir.

Les conséquences sont profondes et durables. L’enfant d’aujourd’hui, lorsqu’il est privé d’éducation, devient souvent un adulte limité dans ses choix, dans ses perspectives économiques, et dans sa capacité à transmettre à son tour des savoirs. Selon la Banque mondiale, chaque année de scolarité perdue peut entraîner une perte de revenus de 10 et 15 % à l’âge adulte, selon les contextes. Mais au-delà des chiffres, il y a le poids de l’invisibilité, de l’infériorité intériorisée, et du silence.

Pour beaucoup, l’impact psychologique est immédiat. Au Liban, Médecins Sans Frontières a documenté en 2022 des cas de stress post-traumatique, de troubles du sommeil, de repli sur soi ou encore de mutisme chez des enfants réfugiés et déscolarisés. Ne plus aller à l’école, dans un contexte de guerre, c’est aussi perdre tout cadre de reconstruction psychique. L’école, même modeste, donne un sens au quotidien. Son absence installe le chaos.

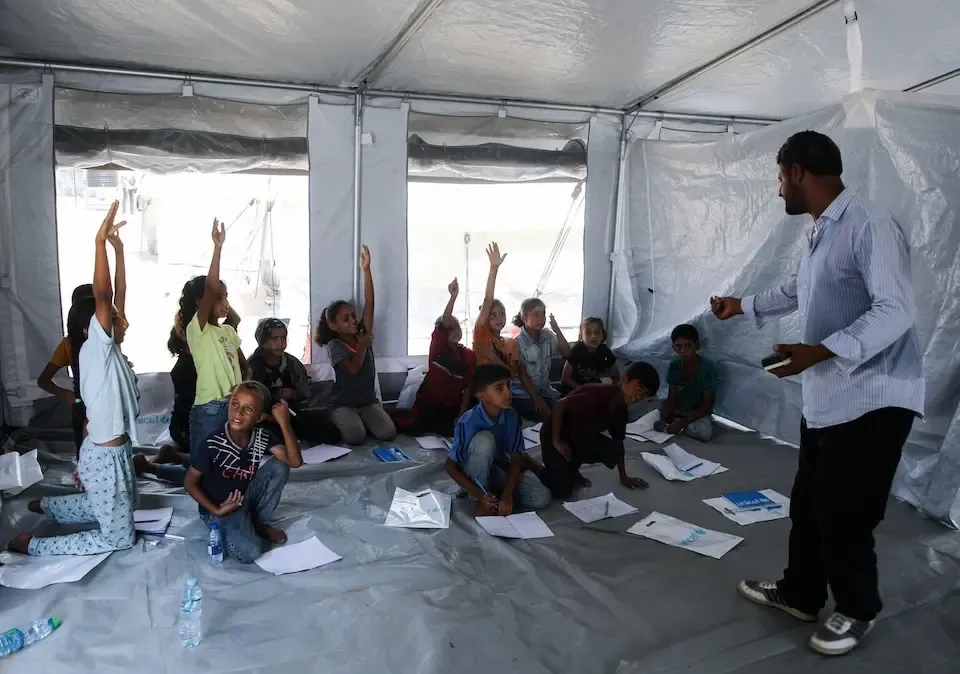

Et pourtant, dans le chaos, des tentatives de reconstruction émergent, notamment au Yémen, où des écoles mobiles circulent dans les zones reculées pour dispenser quelques heures de cours aux enfants déplacés. Au Tchad, des programmes éducatifs par radio communautaire permettent de maintenir un lien avec l’apprentissage pour ceux qui ne peuvent plus franchir une porte d’école. En Ukraine, l’école s’est partiellement déplacée en ligne, avec des enseignants qui assurent leurs cours à distance malgré l’instabilité.

Ces initiatives, bien qu’utiles, restent limitées. Elles ne peuvent suffire à compenser l’ampleur des pertes éducatives, ni à garantir une éducation durable telle que définie par l’Objectif de développement durable n°4. Et quand cet objectif recule, les autres suivent : la lutte contre la pauvreté, l’égalité des chances, la paix elle-même.

Selon "Save the children" une ONG dédiée à la défense des droits de l'enfant, et dans le cadre de ses activités au Yémen, À Hodeida, la jeune Bushra de 15 ans, se souvient :

« La bombe a explosé à côté. Tout le monde avait très peur. L’école a été endommagée. On n’a pas pu y retourner pendant une semaine »

Depuis, elle a été déplacée deux fois. Elle n’est jamais retournée en classe.

Ce que la guerre vole aux enfants, ce n’est pas seulement l’instant, mais la trajectoire. Une trajectoire brisée, comme celle de Bushra, dont la voix résonne dans les rapports mais, pourrait tout aussi bien être celle de millions d’autres.

Si la communauté internationale veut encore croire au développement durable, elle devra garantir le droit à l’éducation dans des conditions sûres — sans jamais exposer les enfants à la violence. Car avant d’apprendre, un enfant doit pouvoir vivre.

Rédigé par : WB

Suivez-nous

© 2025 Futudurable